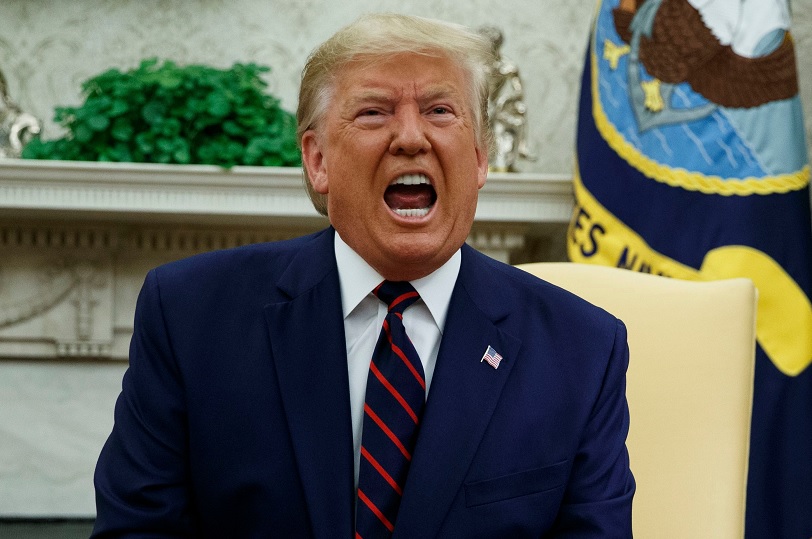

最近一段时间有一部分经济学专家认为美联储很快就会再次开启量化宽松,与这些经济学家遥相呼应的是特朗普,他今年以来不断要求美联储进行大幅降息,无论量化宽松还是大幅降息带来的都是大放水。

这些说法或要求从何而来?

债务问题毫无疑问已经是美国政府在目前必须面对的核心大事。目前政府每年支付的债务利息已经超过1万亿美元,政府负债率高达124%,一旦政府负债率与债务利息(财政赤字)之间启动螺旋式上涨模式,政府就会破产。

有趣的是,美国政府在二战之后曾经遭遇过类似的情形,当时他们是怎么做的哪?

1941年珍珠港事件爆发之后美国参战,为了降低政府筹集军费的成本,美联储从1942年就开始实行收益率曲线政策,即美联储通过直接下场收购国债来控制政府债券的收益率,当时收益率曲线政策的目标是:3个月期短期国债收益率定在0.5%,长期国债收益率上限定在2.5%。

二战进程中美国的军费支出浩大,军费开支占GDP的比例从1940年的1.4%上升至1943年的40%以上,政府财政赤字率从1939年的3%大幅攀升至1943年的27.5%,虽然美联储通过收益率曲线政策压低了国债收益率,虽然美国本土经济活动在战争中并未受到波及而且还出现了快速扩张,但到战争结束之时美国政府的负债率依旧高达118%。

在战争时期美国政府实行价格管制,这让通胀比较低,1942年4月至1946年初约在3.5%左右。1946年2月至10月政府逐步放开了价格管制,这是必然需要经历的过程,通胀开始迅猛发展,到1947年3月CPI达到了阶段性高点19.7%,然后,随着需求快速萎缩推动通胀回落。1946年至1951年间美国的通胀率分别是8.43%、14.65%、7.74%、-0.95%、1.09%、7.88%,同期美国的GDP增速分别是-11.58%、-1.1%、4.16%、-0.55%、8.72%、8.06%,这个时期被称为战后滞涨的时代。

在1946、1947年这样的通胀高涨的年份,债券收益率必然飙升,推动政府的债务利息支出飙升,但经济却在快速萎缩,政府需要扩大支出救助经济,这必然导致财政赤字爆表和政府负债率飙升;在通胀回落的年份,虽然债券收益率会下降,但这种回落明显是需求萎缩带来的通胀回落,这是经济问题暴露的过程,此时政府的财政收入减少但支出却在增加,让财政赤字和政府负债率依旧处于持续恶化的状态。因此,战后的滞胀时期是财政赤字和政府负债率被动螺旋式上升的灾难性趋势。

所以,战后美联储实施收益率曲线政策是降低政府债务率的手段。由于政府的税收增长不仅与实际经济增速有关,还与通胀有关,即便经济增速低甚至是负数,当通胀上升的速度超过经济萎缩的速度之时税收也会增长,但美联储控制了债券收益率之后也就控制了政府的债务利息支出,最终达到改善政府负债状况的目的。

美联储的收益率曲线政策就是通过印美元收购国债进而将债券收益率控制在2.5%以下,在这个过程中大量的美元基础货币就像洪水一样涌入了市场,这本质就是债务货币化的过程,也是美元和美债违约的过程,当然还是通过高通胀薅美元持有人羊毛的过程。

这就是那些经济学家认为美联储会重启量化宽松的根源,也是特朗普要求大幅降息的原因。但就我个人的观点来看,现在还不会重启量化宽松,也不会执行收益率曲线政策,在目前这样的情形下如果美联储使用这样的政策大张旗鼓地薅美国人的羊毛,一旦通胀恶化之后货币政策制定人就会被清算,鲍威尔对此是十分清醒的,所以面对特朗普的要求不为所动,只有当美国经济陷入严重衰退之时,通胀压力减轻而政府财政财赤严重恶化,这样的政策才会出台。

但今天的美国已经与二战之后截然不同,那时的美国是生产大国,制造业规模和水平在全球都是恐龙一样的存在,这样的经济结构下社会耐通胀的能力比较强,但今天的美国已经是消费大国,大量的产业已经搬迁到欧亚地区,一旦通胀高涨,就会非常精准地打在消费能力这个“七寸”之上,对美国带来的冲击是截然不同的,这样的政策对实业活动、对消费的破坏力远非战后可比。

同时,战后虽然有朝鲜战争,但世界依旧在步入和平时代,可今天,全球地缘政治正在加速恶化,战争随时可能爆发。更重要的是,现在是大国产业链武器化的年代,一旦大国之间的对抗局势恶化并开始通过关键技术、关键原料断供来互相攻击,考虑到稀土、超硬材料等会对汽车、军工、半导体等产业带来广泛的、毁灭性的打击,大规模的关键原材料和技术断供就会对产业活动造成严重的破坏,而美国开启收益率曲线政策恰恰就为发动产业链攻击提供了时间窗口。

从上世纪六十年代以来美国的产业就开始外迁,一旦产业链脱钩带来的破坏作用与收益率曲线政策导致的通胀互相重叠,就会导致产业外迁的延续和去工业化的持续,而这恰恰就是美国债务问题之源。

这种情形能否出现?

多数人看来有疑问,但却与2024年之后金银价格的飙升相吻合,金价今年的涨幅已经是1979年以来最高,金价飙升的背后当然有多数人看不见的内涵。

这是一个异常诡异的年代,也是一代帝国的十字路口。

来自外部的引用